研究背景

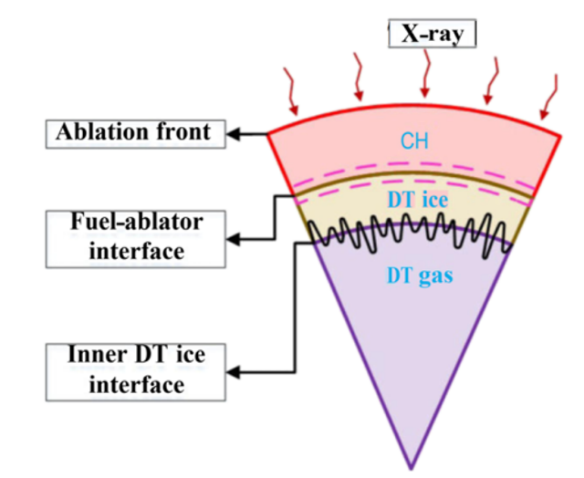

流体力学不稳定性在激光驱动惯性约束聚变(ICF)内爆过程中起着至关重要的作用。间接驱动内爆靶丸主要存在三个界面,如图1示意图所示。其中燃料-烧蚀层界面由类经典瑞利泰勒不稳定性(RTI)主导,没有显著的烧蚀致稳效应,其不受控发展是导致烧蚀材料混入热斑的主导因素。

为了建立内爆过程中燃料-烧蚀层界面发展的定量评估能力,需结合工程条件,明确给出扰动种子源和增长机制。在本项研究中,我们定位到氘氚(DT)冰内界面是粗糙度经稀疏波扰动馈出,是主导的种子源,并建立了解析模型。另外,结合内爆过程,甄别出燃料-烧蚀层界面存在的类经典瑞利泰勒不稳定性增长机制。建立了燃料-烧蚀层界面从获得种子到后期指数增长的完整图像。

图1 分层靶示意图

研究创新点

1.发展了内爆加速前扰动馈出模型。

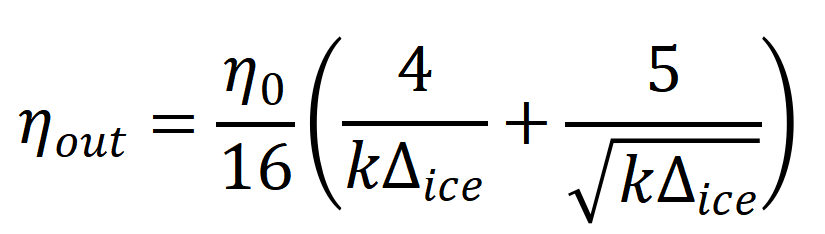

由于处于靶球内部,DT冰气界面粗糙度很难被有效匀滑。内爆过程中激发的流体力学不稳定性主要是由激波与粗糙的DT冰内界面相互作用的种子引发的。我们推导了一个简化的线性模型来估算由内部DT冰界面初始粗糙度η0带来的燃料-烧蚀层界面的扰动幅度ηout。

这里,k是波数,是初始燃料冰层厚度。上述公式表明燃料-烧蚀层界面的扰动幅度取决于波数、DT冰的初始厚度以及内部DT冰界面的初始扰动幅度。该模型与应用于烧蚀面的经典馈出理论有所不同,主要差异在于对时变加速度和阿特伍德数的处理。在烧蚀面的馈出理论中,时变加速度由烧蚀压力决定。烧蚀面以外的材料可以被视为真空,相应的阿特伍德数近似为1。然而,对于燃料-烧蚀层界面,时变加速度由稀疏波决定,相应的阿特伍德数小于零。因此,由稀疏波引起的烧蚀面发展是不稳定的,而由稀疏波引起的燃料-烧蚀层界面的发展是稳定的。

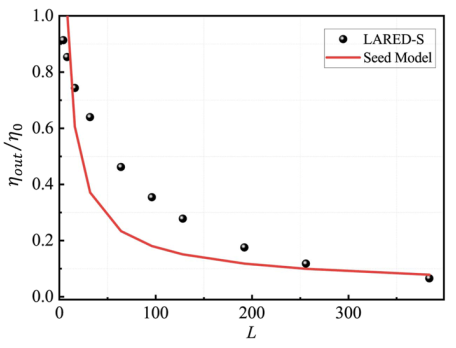

为了验证上述所发展模型的置信度,我们基于LARED-S程序开展了不同模数的数值模拟。由馈出过程诱导的扰动幅度与内DT冰界面初始扰动幅度之比,连同提出的种子模型,如图2所示。所提出的模型与数值结果之间大致吻合,这表明我们的理论分析抓住了影响燃料-烧蚀层界面的主导因素。然而,提出的种子模型与数值结果之间存在一定的差异,这源于理论分析尚未考虑可压缩性、球几何、辐射输运和真实状态方程等复杂因素。

图2. 由馈出过程诱导的扰动幅度与内DT冰界面初始扰动幅度之比以及提出的馈出模型。

2.证实了靶设计内爆过程物质界面存在的类经典RT增长过程

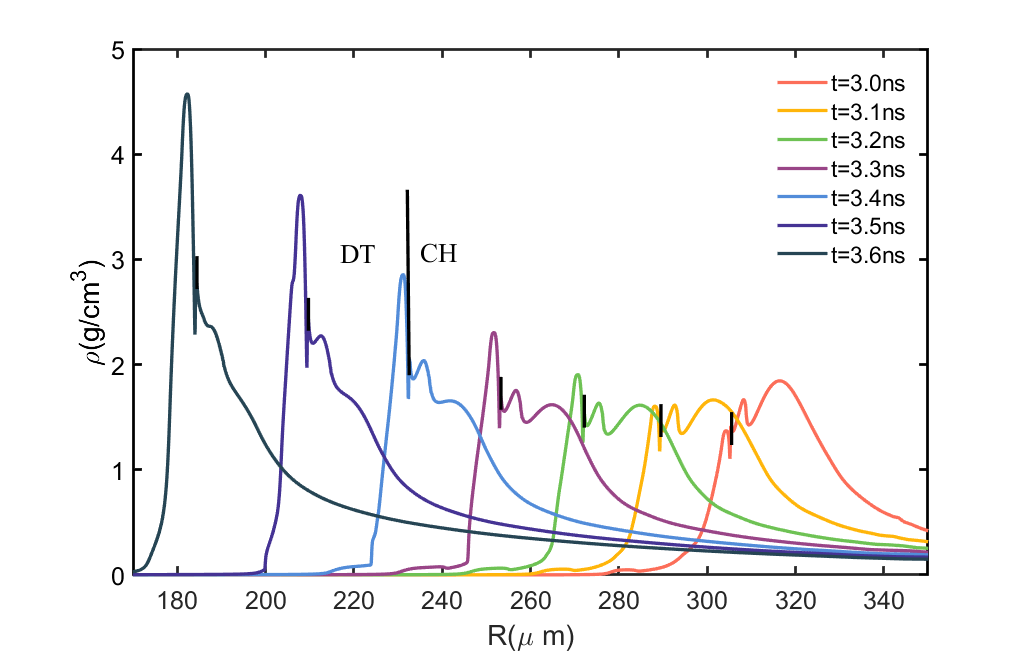

在加速阶段内爆开始之前,燃料-烧蚀层界面已经获得了由反射的扰动稀疏波诱发产生的扰动种子。在靶设计中,密度分布在内爆过程中可能会发生显著变化。在初始阶段,燃料-烧蚀层界面外部的密度大于其内部的密度,不满足RTI发生的条件。然而,在加速阶段内爆的后期,燃料密度可能高于烧蚀层密度,从而导致不稳定的燃料-烧蚀层界面,满足类经典RTI发生的条件。图3给出了当前靶设计内爆过程中典型时刻密度剖面,证实了当前的理论预测。

图3 内爆加速段典型时刻密度剖面

后期出现的反转密度分布源于由等离子体冕区产生的高能光子所引起的预热效应。在100kJ装置的靶设计中,相对较薄的烧蚀层外壳保证了较高的内爆速度,但是在内爆加速后期剩余的烧蚀层材料不足以完全吸收预热X射线。其后果是流体动力学不稳定性无法被有效抑制。

研究结论

在ICF靶设计中,分层冷冻靶内部存在三个本质上流体动力学不稳定的界面,它们的发展会显著降低内爆性能。燃料-烧蚀层界面缺乏高阶模致稳机制,促进了随机多模粗糙度的快速增长。我们提出了一个扰动馈出模型来描述扰动从内界面向外馈出并放大的过程,为估算内DT冰界面的初始粗糙度提供了一种方法。这个近似的解析种子模型抓住了早期内爆中主导流体动力学过程,这一点已通过我们的辐射流体动力学模拟得到证实。

在上述发展的理论模型和新的物理认识基础上,我们针对工程粗糙度条件,开展了随机多模的数值模拟,如下图所示。数值模拟可直接复现扰动馈出及后续的快速增长过程,与理论认识完全一致。

北京应用物理与计算数学研究所闫政为第一作者,李纪伟和王立锋研究员为共同通讯作者。该工作获得了国家重点研发计划(2023YFA1608400)和自然科学基金(12302281)的支持。

阅读原文:

Zheng Yan, Zhu Chen, Jiwei Li, Lifeng Wang, Zhiyuan Li, Chao Zhang, Fengjun Ge, Junfeng Wu, Weiyan Zhang; Hydrodynamic instability growth of the fuel–ablator interface induced by rippled rarefaction waves in inertial confinement fusion implosion experiments. Matter Radiat. Extremes 1 September 2025; 10 (5): 057602.

https://doi.org/10.1063/5.0272289

延伸阅读:

Z. M. Huang, Qing Wang, R. J. Cheng, X. X. Li, S. Y. Lv, D. J. Liu, Z. Y. Xu, S. T. Zhang, Z. J. Chen, Qiang Wang, C. Z. Xiao, Z. J. Liu, L. H. Cao, C. Y. Zheng, X. T. He; Large-angle stimulated Raman scattering induced by transverse density modulation. Matter Radiat. Extremes 1 September 2025; 10 (5): 057403.

https://doi.org/10.1063/5.027814

G. Cristoforetti, E. Hume, S. Agarwal, D. Batani, M. Cervenak, P. Devi, R. Dudzak, D. Ettel, P. Gajdos, K. Glize, S. Jelinek, L. Juha, P. Koester, M. Krupka, M. Krus, H. Larreur, G. Malka, D. Mancelli, P. E. Masson-Laborde, A. Morace, Ph. Nicolai, O. Renner, D. Singappuli, S. Singh, M. Tatarakis, X. Yuan, Y. Wang, N. Woolsey, J. Zhang, X. Zhao, L. A. Gizzi; Investigation of ruling parameters on the growth of side and back stimulated Raman scattering in inhomogeneous plasmas at shock ignition laser intensity. Matter Radiat. Extremes 1 July 2025; 10 (4): 045401.

https://doi.org/10.1063/5.0257022

A. Triantafyllidis, J.-R. Marquès, S. Ferri, A. Calisti, Y. Benkadoum, Y. De León, A. Dearling, A. Ciardi, J. Béard, J.-M. Lagarrigue, N. Ozaki, M. Koenig, B. Albertazzi; Zeeman splitting observations in laser-produced magnetized blast waves. Matter Radiat. Extremes 1 July 2025; 10 (4): 047603.

https://doi.org/10.1063/5.0256859

客服热线:

客服热线: