近日,中国科学技术大学董振超研究小组在探究针尖增强单分子拉曼光谱的化学增强与猝灭机制方面取得新进展。相关成果以“Chemical Enhancement and Quenching in Single-Molecule Tip-Enhanced Raman Spectroscopy”为题作为热点文章发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。

表面增强拉曼光谱(surface-enhanced Ramanspectroscopy, SERS)具有显著的信号增强特性,能够在单分子尺度提供目标材料丰富的化学指纹信息,因此被广泛应用于物理、化学、材料、生物等领域的物种识别与结构研究。SERS增强机制通常分为两种:局域等离激元场激发产生的物理增强以及分子–金属之间电荷转移诱导的化学增强。物理增强在SERS信号增强中起主导作用,对其电磁场物理增强图像的理解已经比较透彻。化学增强不仅能在物理增强的基础上进一步增强分子拉曼信号,而且往往会对谱型产生影响。然而,尽管经过近半个世纪的大量SERS研究,化学效应对拉曼信号的具体影响机制仍然不够清晰。这主要是因为化学机制比较复杂,跟单个分子与金属表面之间的局域相互作用密切相关,而且其贡献相对较小,并常常与物理增强效应共存,难以分割和评估。存在这些困难在一定程度上是因为SERS技术难以对这种局域相互作用进行精准表征和控制。因此,迫切需要开展局域环境清晰明确的单分子拉曼实验,以便精确调控单个分子的局域化学环境,深入研究化学效应对拉曼信号的影响。

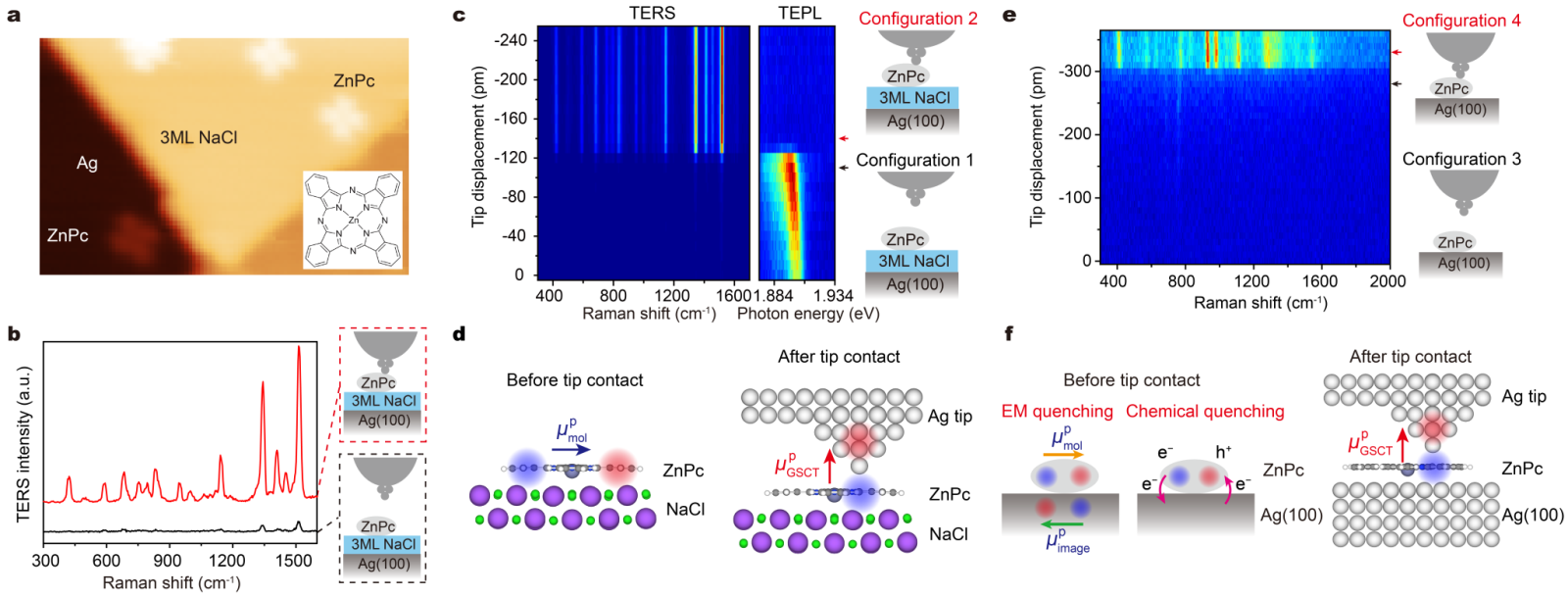

图片1:单分子TERS实验示意图和四种不同的分子局域接触环境。

图片2:基态电荷转移引起的TERS增强与界面动态电荷转移诱导猝灭效应。

研究小组通过精心设计和构建四种不同的清晰明确的单分子局域接触环境,探究了单个ZnPc酞菁分子在不同接触环境下的拉曼响应,并结合理论计算揭示了基态电荷转移引起的TERS增强以及界面动态电荷转移诱导的拉曼猝灭的新机制。

他们发现,当针尖与氯化钠表面单个平面型ZnPc分子进行“弱”的点接触时,TERS信号会被显著增强,与此同时,针尖增强光致荧光(tip-enhanced photoluminescence, TEPL)信号迅速猝灭。TERS和TEPL信号演化表明针尖与分子之间的接触产生了化学相互作用。他们对此提出一种新的物理化学联合作用机制,即针尖与分子的点接触会产生基态电荷转移过程,在与表面垂直的方向上诱导出可观的拉曼极化率,而且该垂直极化偶极还会进一步与纳腔等离激元的垂直电场耦合产生增强的拉曼信号。这种新的增强机制不仅超越了传统的纯化学效应机制,而且也不同于之前普遍认为的在化学增强过程中占主导地位的共振电荷转移机制。

另一方面,当分子与金属衬底进行“强”的面接触后,TERS信号严重猝灭,特别是对于分子的面内振动信号。结合DFT理论计算表明,这是由于分子与金属衬底之间的轨道杂化引起的动态界面电荷转移以及表面电磁场屏蔽效应所导致的拉曼极化率的减弱,并且前者起主导作用。但是,通过进一步与针尖产生“弱”的点接触,猝灭的拉曼信号能够被有效“拯救”,这同样是因为上面所提及的基态电荷转移诱导的物理化学机制的联合作用所致。

该研究小组还进一步开展了偏压和波长依赖的TERS光谱演化研究,证明了基于基态电荷转移的物理化学联合作用机制的正确性。值得注意的是,对于非共振情况下的针尖−分子点接触构型,体系的拉曼信号在纳腔等离激元场增强的基础上,还将获得超过300倍的极大电荷转移化学增强。

该工作不仅为理解化学效应诱导的TERS/SERS增强与猝灭现象提供了新的视角,澄清和深化了人们对化学增强机制的认识,而且展示了一种通过针尖−分子原子级点接触增强拉曼信号的方法,将对本征拉曼信号微弱的分子(例如生物分子)的化学探测和识别具有重要意义。

文章的第一作者是中国科学技术大学博士后杨犇和特任副研究员陈功。该研究工作得到了基金委、科技部、中科院、教育部、安徽省等单位的支持。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202218799

客服热线:

客服热线: