极化激元研究的是入射光光子与材料中各种粒子耦合形成的新型电磁场模式。极化激元是局域在材料中传播的电磁场, 可以突破传统的衍射极限, 实现纳米尺度上的电磁场操控和能量传输。早在20世纪50年代, 黄昆先生就提出了固体环境中的光子与晶格连续作用的时间演化图像, 并指出光子-声子时间上连续不断的相互转化会在物质中形成声子极化激元。此前, 声子极化激元可以被归纳为两种传播模式:沿着材料界面传播的局域表面声子极化激元和在材料内部传播的体积限域声子极化激元。

在李培宁和张新亮团队的研究中, 他们通过散射式近场光学显微镜(s-SNOM)探测到“幽灵”声子极化激元, 证明了在各向异性的方解石晶体中,存在第三种极化激元模式。该成果革新了极化激元基础物理的“教科书”定义, 对凝聚态物理、 光物理、 电磁学等领域的基础原创研究有重要指导意义。 此项研究在8月18日以题为《Ghost hyperbolic surface polaritons in bulk anisotropic crystals》刊登在《自然》中 。

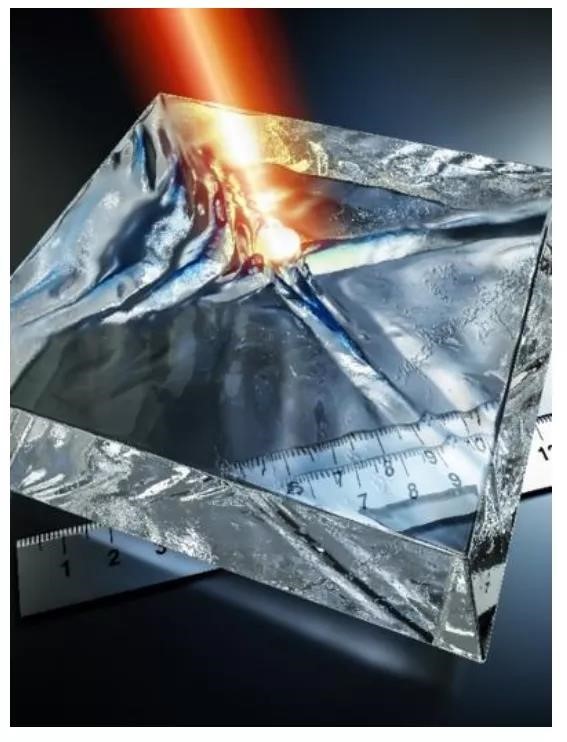

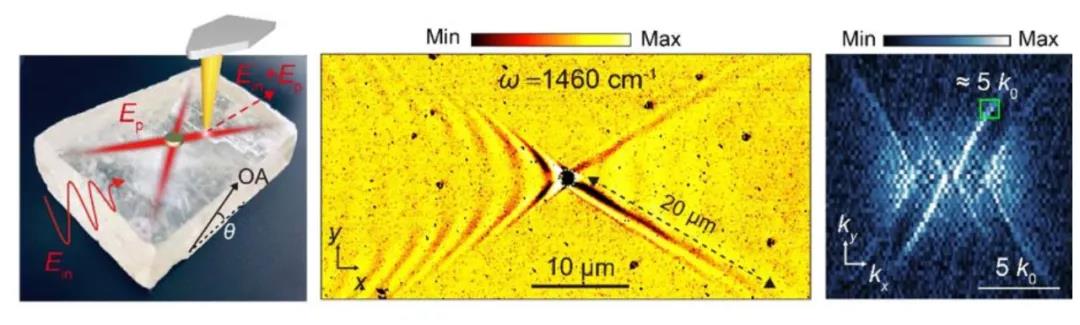

展示方解石晶体中“幽灵”双曲极化激元各向异性传播的艺术示意图

这种新型的极化激元的发现得利于s-SNOM技术突破和方解石晶体特别的光轴。近十年s-SNOM的发展, 使得通过实验手段来研究极化激元更加方便。s-SNOM中的金属针尖在入射光激发下可以等效为一个电偶极子激发极化激元。同时针尖提供额外的动量补偿来激发极化激元, 并将电场强度信号散射到远场, 从而被s-SNOM所探测到。另一方面, 方解石晶体倾斜的光轴打破了这种限制。由于之前的研究是基于光轴垂直和水平与晶体界面而进行的。而“幽灵”声子极化激元只有在特定夹角存在时才会出现, 所以这种传播模式一直没有被发现。研究团队通过对方解石晶体物理切割, 使其光轴与晶体界面产生特定的夹角, 因此推动了这种新型的极化激元的发现。近场成像实验证明“幽灵”极化激元的各向异性传播特性。

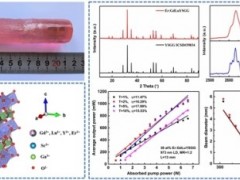

(左)实验示意图、(中)测量的“幽灵”极化激元高分辨近场图像、(右)波矢空间分布图

客服热线:

客服热线: