韩国一所大学的研究人员将多焦显示和集成成像两种虚拟场景技术相结合,成功投射出大尺寸、超高清的3D图片(文章见:Optics Letters, DOI: 10.1364/OL.431156)。

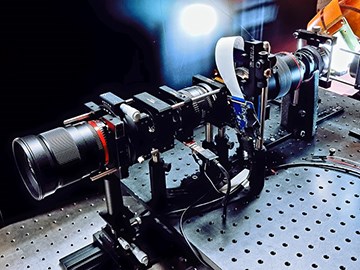

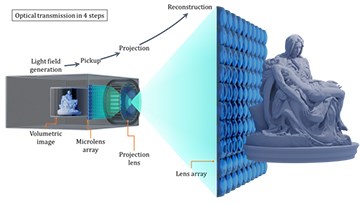

图1 研究人员利用如图所示光学装置,将两种光场显示技术相结合,实现了接近衍射极限分辨率的大面积3D投影

这种结合的全光学技术仍在实验阶段,成功规避了现有光场显示技术的数字处理瓶颈。这一技术同时使得无需借助3D眼镜的裸眼3D成像的自动立体技术成为可能。

“轻量”光场,“繁琐”工艺

人们在过去的十年间对无头戴式3D视物技术的浓厚兴趣,推动了同时调制光场强度和方向的成像方式的发展。然而,由于平板显示器中像素数量庞大,且显示像素的光线需求大,层析成像技术对计算处理能力有极大的需求,违背了用户想要更大尺寸显示的愿景。

20世纪初,科学家们首次提出了集成成像的概念。这一技术以投影为基础,通过使用二维微透镜阵列,以“像元图像”的形式捕捉并再现图像场景。与独立的多焦点显示系统相比,这一技术能更好地放大图像,但却牺牲了图像质量。该技术还含有大量冗余数据,成像效率低下。

“1+1大于2”

图2 新型显示技术通过微透镜阵列(光学拾取器)自动映射光线,将多焦点显示器生成的物体转换为投影体进行集成成像。转换后的信息通过投影镜头放大到大屏幕上。投影后,以与现有集成成像系统相似的方式,通过另一个透镜阵列重建物体空间显示

由韩国首尔国立大学工程教授、美国光学学会会士Byoungho Lee领导的团队开发了一种设备,能同时将两种系统的优点融合于一体。这一光学结构的光路包括背光源、焦距可调透镜两边的中继透镜、成像平面、微透镜阵列、投影透镜、微距镜头阵列和重构平面。 研究人员借助全景图片库、米开朗基罗的一座著名雕像、一组同心圆和西门子星图测试了这一光学装置。重建的3D图像的分辨率为21.4×21.4×32厘米,相当于2860万像素,约比原始图像高了36倍。

Lee及其同事们认为,这一光学系统仍有待改进才可正式投入商用。他说,研究人员首先要降低多焦点显示系统的复杂性,以将其放入一个小型投影仪中;其次,透镜阵列和焦距可调透镜需要经过优化,以减少像差。Lee乐观地估计,这一类型的3D投影设备有望在两到三年内实现商业化。

客服热线:

客服热线: