量子隧穿效应是指在微观世界中,电子等微观粒子能够穿越高于自身能量位垒势的“奇异”行为。量子隧穿效应是微观粒子呈现出来的基本量子特性,无法用经典力学的观点进行解释。量子隧穿对理解众多自然现象,如恒星核聚变,放射性衰变等起着至关重要的作用,同时也是扫描隧道显微镜等现代科学仪器的物理基础。尽管如此,自量子力学建立以来,关于量子隧穿的一个基本问题,即它的发生是否需要时间却饱受争议。

强激光场中的原子分子为研究量子隧穿的阿秒时域特性提供了一种独特的“人造隧穿”体系。原子分子的外层电子在强激光场作用下会通过隧穿电离方式逃逸出去,通过精密探测隧穿电子动力学行为,可以在阿秒时间尺度下探究量子隧穿是否需要时间(即隧穿时间)这一基本物理问题。为此,研究人员在近年提出了一种行之有效的“阿秒钟”方案,通过将隧穿时间转化为隧穿电子发射角度的偏转,从光电子谱中读取隧穿时间信息。有意思的是,过去十多年来,不同研究小组基于“阿秒钟”方案,结合不同原子体系开展研究得到的结论却大相径庭:隧穿电离或许瞬间发生,或许需花费百阿秒量级的时间。

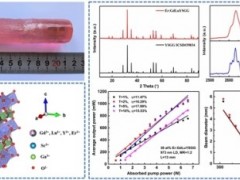

围绕研究领域存在的这一争议,柳晓军研究员团队及合作者提出了一种新颖的、基于离子碎片测量的分子“阿秒钟”方案,将隧穿时间测量首次拓展到分子体系。在他们的方案中,一方面,通过巧妙利用分子强场电离伴生的碎解离子动量分布对驱动激光的偏振状态进行原位测量,避免了传统方案中因激光偏振方向标定对隧穿时间信息提取的可能影响;另一方面,通过光离子发射角度的偏转读取隧穿时间信息,避免了传统“阿秒钟”方案通过电子发射角偏转读取隧穿时间对物理模型的依赖。研究团队将该方案应用于氢气分子的强场隧穿电离研究,实验测量到的光离子发射角度偏转与第一性原理计算结果很好吻合,基于该测量方案得到的隧穿时间上限为10阿秒,这与前人基于氢原子隧穿电离研究得到的隧穿瞬间发生的结论一致。分子“阿秒钟”方案可望拓展用于其他复杂分子体系,进一步研究如分子结构、分子轨道对称性等复杂分子特性对强场隧穿电离过程的影响,进而深化对量子隧穿时间相关问题的认识。

本工作中,精密测量创新院全威研究员主导开展了实验测量工作,俄罗斯萨尔托夫州立大学Serov博士与澳大利亚国立大学Kheifets教授开展了相应的理论计算工作;Kheifets教授与柳晓军研究员是该论文的共同通讯作者。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划和中科院先导B专项的资助和支持。

客服热线:

客服热线: