近日,中国科学院云南天文台选址与日冕观测组在大振幅暗条振荡研究中获得新的观测结果。相关研究成果以Stereoscopic Observation of Simultaneous Longitudinal and Transverse Oscillations in a Single Filament Driven by Two-Sided-Loop Jet为题,发表在《皇家天文学会月刊》(MNRAS)上。

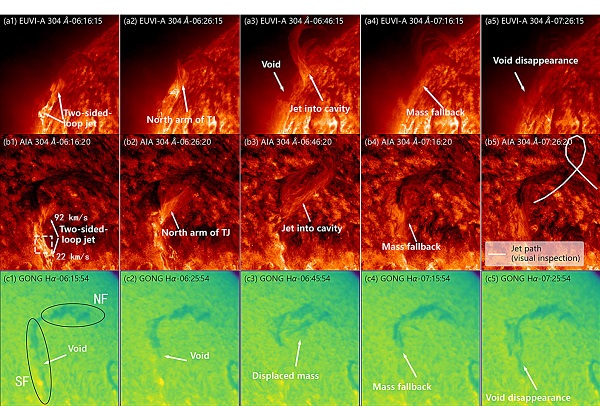

暗条由悬浮在太阳大气中冷等离子体物质构成,表现为暗的吸收结构,其磁场信息对剖析暗条的形成、稳定和爆发具有重要作用。借助双向喷流在暗条-冕腔的磁绳结构中的运动,科研人员初步探索了喷流和暗条相互作用。延续之前的研究,研究人员将目光转移到双向喷流触发的大振幅暗条振荡上,并借助美国太阳动力学天文台(SDO)、美国日地关系天文台(STEREO)和全球太阳振荡监测网(GONG)的联合观测,分析了这个大振幅振荡的性质。

暗条大振幅振荡在20世纪以“扎眼暗条”的形式为人所知。当暗条遭受扰动,受到磁张力的作用,暗条物质在观测设备视线方向来回运动。这个运动在Ha波段观测中表现为暗条形态在线心和线翼交替出现。科学家称之为“扎眼暗条”。进入新世纪,随着观测设备和理论模拟的进展,沿着暗条轴向运动的纵向大振幅振荡引起学界关注。大振幅暗条纵向振荡的理论模型认为,储存在暗条磁凹陷中的暗条物质在受到沿着轴向的扰动后,会在以重力为主导回复力的作用下做衰减的简谐运动。

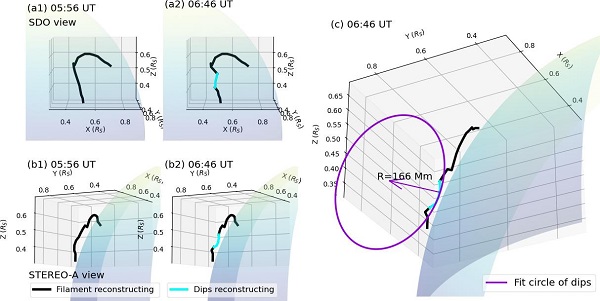

科研人员研究了2011年11月29日的一个宁静暗条的振荡现象。产生于暗条南部足点的双向喷流首先向北沿着构成冕腔的磁力线运动,随后推动部分暗条物质抬升并落回后开始在冕腔底部(磁凹陷)纵向振荡。同时暗条的北部分也开始横向振荡。纵向(横向)振荡的振幅和周期分别为12.96(2.99)兆米和1.18(0.33)小时。借助珥震学方法,可以得到磁凹陷底部的曲率半径约为151兆米,这与科研人员创新性地利用三维重构对直接“看见”的磁凹陷进行三维重构的结果(166兆米)符合得很好。暗条南北部分的磁场强度得到诊断,分别为23高斯和21高斯,并诊断了喷流能量的下限值。研究显示,新形成的喷流可以触发单个暗条的同时纵向横向振荡,也可成为诊断暗条信息(如磁结构、磁场强度和磁纽缠等)的珥震学工具。

该工作延续了课题组对于暗条振荡和双向喷流的研究工作,并将两者结合到一起,首次立体观测了一个暗条的同时纵向和横向振荡,丰富了暗条振荡研究的观测成果,为进一步研究奠定了基础。研究工作得到国家自然科学基金、云南省杰出青年基金和云南省太阳物理与空间目标监测重点实验室等的支持。

论文链接

图1.SDO、STEREO和GONG对目标暗条的联合观测,图中用标记表示出所研究的双向喷流的运动。

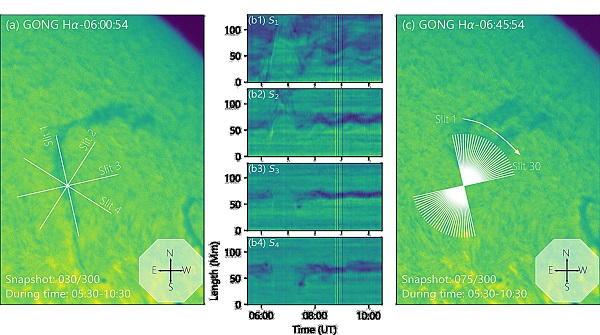

图2.采用GONG的全日面Ha图像来分析目标暗条的纵向振荡行为,精确判断真实地振荡方向(忽略投影效应)。

图3.利用三维重构,得到被喷流物质推开而直接“看见”的磁凹陷底部的曲率半径。

客服热线:

客服热线: