分子光力纳米腔结构

波长转换是成像和传感中的一个关键技术,提高转换效率的有效方法一直受到研究人员的重点关注。对于中红外光子的检测来说,室温检测将更加方便,但传统的检测仪器需要保持低温,以避免热噪声的干扰。

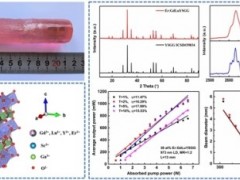

瑞士洛桑联邦理工的研究人员设计了一个基于光机械上转换的中红外探测器,其包括一个质子纳米腔,目的是将中红外光变为可见波长。该装置可以简化红外光谱仪,并有可能实现单分子的灵敏度。

该团队突破性地证明并使用了位于纳米腔内的分子作为上转换操作的媒介。上转换过程中,入射的红外光将能量存入分子中,在那里转化为振动能量,而更高频率的激光束同时冲击相同的分子。这种复杂的相互作用,包括振动模式的激发及其与较短波长的泵浦光的耦合,会导致原始红外信号上转换至不同波长的可见光。

纳米腔的设计对转换的效率有很大的影响,分子夹在金纳米粒子和它所在的金凹槽之间,有效地形成一个光学天线,从而将红外光和激光能量集中在分子上。

该装置有许多吸引人的特点。首先,上转换过程是相干过程,这意味着红外光中初始存在的所有信息都被忠实地映射到新产生的可见光中。然后,可以用标准的探测器(如手机摄像头中的探测器)探测后进行高分辨率的红外光谱分析。此外,该装置的物理尺寸很小,长宽只有几微米,这意味着它可以被集成到大型像素阵列中,并且只具有低水平的噪声。另外,该方法具有高度的通用性,只需选择具有不同振动模式的分子,就可以使该装置适应不同的频率。

实验测试了两种不同的纳米天线设计,一种是 "共振器上的纳米粒子 "结构,另一种是 "槽内纳米粒子"结构。这两种方法都表明其具有将连续波中红外信号上转换到可见光的能力,并且每个分子的上转换效率大约有13个数量级的提高。

这项工作将有利于光谱学的研究与应用,并且利用表面学、纳米技术和量子光学实现可定制的结构接点促进了红外传感和成像的使用。然而,目前该装置的光转换效率仍然很低,EPFL的研究人员希望进一步提高转换效率,最终实现商业应用。

客服热线:

客服热线: