由澳大利亚国立大学、诺丁汉特伦特大学、新南威尔士大学和欧洲合作伙伴的国际研究人员团队开发了新技术,首次证明了通过共振超薄 GaAs 超表面将图像从红外转换为可见光,可以让人们在黑暗中看清事物,将彻底改变夜视。相关研究发表在《Advanced Photonics》上,这种首创的薄膜,它非常紧凑,有朝一日可以在标准眼镜上工作。

图注,研究人员已经使“看不见,看得见”。来源,澳大利亚国立大学

红外成像是众多应用中的一项关键技术,包括夜视、自主车辆导航、光学断层扫描和食品质量控制。然而,商用红外成像探测器依赖于窄带隙半导体材料中入射光子的吸收和电子检测的电子释放。然而,由于红外光子能量低,这种红外检测方案需要低温甚至低温冷却。因此,红外相机通常体积庞大,包含几个用于光子-电子转换的组件。另一种可能克服光电导探测器局限性的方案是使用非线性光学过程来上转换光子能量。这种方法不直接检测红外图像;相反,采用参数非线性光学过程将图像转换为更高频率,并在称为上转换红外成像的过程中使用常规相机对其进行检测。红外辐射探测的另一种方法是使用量子成像技术,例如量子鬼成像。 然而,除了相位匹配条件外,量子成像方法还需要照射光子的纠缠,使用单光子探测器,并可能使用干涉测量法,因此增加了这些成像技术的复杂性。

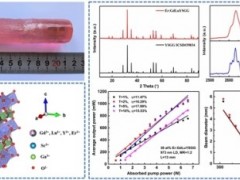

为此,研究人员展示了一种紧凑的全光学替代方案,首次提出了一种使用纳米结构超薄超表面进行红外光上转换成像的方法。他们使用非线性波混合过程在由 GaAs 半导体纳米天线组成的超表面中执行红外成像。通过和频生成的相干参数过程,实验证明了短波红外波长的上变频。在这个过程中,目标红外图像在超表面内与强泵浦光束混合,在纳米级超薄成像设备中将图像从红外转换为可见光。通过这种方式,可以使用传统的 CCD 相机轻松检测到 IR 信号。实现的上变频过程是参数化的,不与环境交换能量,因此,编码到红外信号光束中的所有空间信息在上变频过程中都得到保留,使得红外成像具有飞秒时间分辨率。尽管组成超表面的独立纳米天线将红外信号光束的不同部分上转换,但图像仍能很好地再现到可见光中。

与当前的 IR 相机不同,该全光学方法不受热噪声的影响,并且可以使用传统的 CMOS 探测器在室温下运行。这种基于超表面的红外成像方法提供了在使用庞大非线性晶体的传统上转换系统中不可能实现的机会。例如,只要超表面共振被激发,就可以获得反向传播的泵浦和信号光束以及所有不同角度的入射的非线性波混合。最重要的是,通过适当设计的超表面也可以实现多色 短波长近红外成像。在这种情况下,设计的超表面将由不同尺寸的纳米天线组成,在不同的红外信号波长下具有共振,同时保持泵浦光束的固定共振。根据和频生成参数非线性过程观察到的能量守恒,这样的超表面将能够将几个近红外波长转换为可见光。

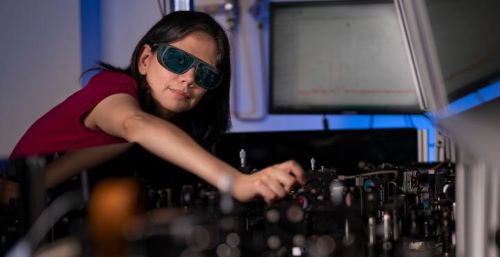

研究人员制作的这种非常薄的薄膜,由纳米级晶体组成,比人的头发细数百倍,可以直接贴在眼镜上并充当过滤器,让您在夜晚的黑暗中看到东西。这项新技术使用超表面或薄膜以新方式操纵光,该技术非常轻便、便宜且易于大规模生产,使日常用户可以使用它们。目前,高端红外成像技术需要低温冷冻才能工作,而且生产成本高,这项新技术在室温下工作。这是世界上第一次在超薄屏幕上成功地将红外光转换为可见图像。

研究人员表示,基于纳米级晶体的新原型技术可用于防御,并使夜间驾驶和天黑后步行回家更安全。该团队还表示,经常使用夜视仪的警察和保安人员的工作将更容易、更安全,从而减少目前大量夜视设备造成的慢性颈部损伤。这项结果有利于紧凑型夜视仪器和传感器设备的未来发展。

值得注意的是,短波IR 超表面成像设备可以是超薄和超紧凑的,在柔性基板上制造,并且完全透明。此外,它们还可以提供新的功能,例如室温下的多色成像。同时,为传统显微镜设备中化学反应的超快成像开辟了未来的机会。

客服热线:

客服热线: