激光诱导击穿光谱(Laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS)是一种快速化学分析技术。将一束高功率激光脉冲聚焦至样本上,产生微等离子体,通过测量微等离子体的元素或分子发射光谱,即可确定样品的元素组成。

与原子吸收光谱、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)等传统的技术相比,LIBS具有独特的优势:无需进行样品预处理,可同时进行多元素检测,可实现实时非接触测量。这些优点使它适合于实际应用中对于固体、气体和液体的分析。

传统激光诱导击穿光谱技术及其延伸

传统的基于纳秒脉冲激光的LIBS系统,由于激光功率强、脉冲持续时间长、等离子体屏蔽效应等问题,而存在一系列问题。这些问题影响了其再现性和信噪比。飞秒LIBS(fs-LIBS)不会产生等离子体的屏蔽效应,因为其超短的脉冲持续时间阻碍了激光与物质相互作用的时间。飞秒脉冲功率密度高,因此可以有效地电离和分解材料,信背比更高,光谱分辨率更精确。

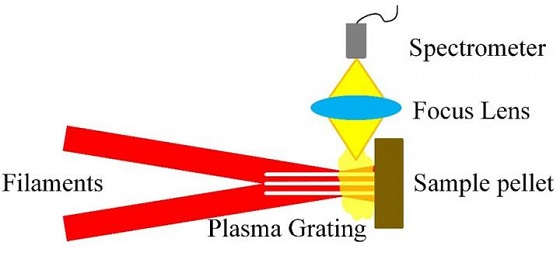

等离子体丝诱导击穿光谱(Filament-induced breakdown spectroscopy, FIBS)是一种同时结合了LIBS技术和飞秒激光光丝的技术。激光光丝是超短、高强度的光束在大气等透明介质中传播时,克尔自聚焦效应和等离子体散焦效应二者之间动态平衡。飞秒激光光丝产生了一个长而稳定的激光等离子体通道,保证了激光功率密度的稳定性,从而提高了测量的稳定性。然而,当激光能量增加时,功率和电子密度达到饱和——这就是所谓的激光光强钳制效应,它限制了FIBS的检测灵敏度。

图1 等离子体光栅诱导击穿光谱实验原理图

等离子体光栅

幸运的是,多根光丝干涉形成的等离子体光栅具有突破单根光丝强度钳制的特性,且等离子体光栅中的电子密度已被证明比光丝中的电子密度高一个数量级。

基于这一发现,上海华东师范大学曾和平教授领导的课题组最近展示了一种新技术:飞秒等离子体光栅诱导击穿光谱(plasma-grating-induced breakdown spectroscopy, GIBS)。GIBS能够有效克服ns-LIBS、fs-LIBS和FIBS的缺点。在相同的初始脉冲条件下,信号强度提升了三倍多,且由等离子体光栅诱导的等离子体的寿命约是FIBS诱导的等离子体的两倍。飞秒等离子体光栅没有等离子体屏蔽效应,且具有较高的功率和电子密度,因此可用于定量分析。

曾教授表示,GIBS技术的应用前景十分广阔,可用于检测难以熔化、电离或解离的样品,也可以用于具有复杂基质的样品。

原文见:M. Hu et al., "Plasma-grating-induced breakdown spectroscopy," Adv. Photon. 2(6), 065001 (2020), doi 10.1117/1.AP.2.6.065001。

客服热线:

客服热线: