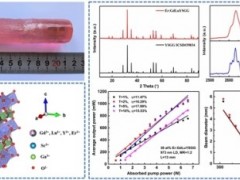

全光子集成电路具有满足低功耗、高速处理的下一代信息技术需求的潜力。由于高结晶度和光滑表面的优异性能,化学合成的独立金属纳米线已成为光子电路最有前途的基石。由于表面等离子体极化子(SPPs)的高损耗,金属纳米线需要与低损耗的介电互连线和波导(如二氧化硅微/纳米纤维和半导体纳米线)集成,以构建混合光子等离子体电路和系统。然而,尽管研究取得了广泛的进展,但缺乏有效的方法来操纵具有高精度可控性和通用性的单金属纳米线(如移动、定位和排序),严重阻碍了芯片上混合光子和等离子体元件的协整。主要原因是小尺寸诱导金属纳米线在非液态环境中对衬底的强粘附力(如范德华力和静电力)。通常,微/纳米物体在空气环境中与衬底的粘附可以达到一个~μN水平,这大大超过了光动量对物质施加力(~pN)的典型值。因此,常用的基于光力的操作方法,如使用聚焦紧密的激光束或在全反射界面上的强消失场的光镊,只能通过消除液体环境中的表面粘附来有效地实现。然而,由于大多数集成光子电路的最终工作环境是在空气或真空中,流体对流、扰动和表面张力的影响将严重限制从组件中去除液体时的集成精度。因此,越来越需要一种能在非流动环境中直接实现片上集成的方法。

在片上集成中,精确地操纵沿着波导的单个金属纳米线是至关重要的,例如调整金属纳米线和介质波导之间的相对耦合位置和长度。然而,据我们所知,目前还没有在非液体环境中操纵金属纳米线的报道。目前,在空气环境中,一种常见的操作方法是手动使用3D级驱动的钨或硅探头在纳米线侧面施加推力,但纳米线只能横向移动,精度为~1μm。另一方面,声表面波(SAW)的弹性扩张引起的瞬态加热下金属晶格脉冲激光,已用于驱动微型金属物体表面清洁,粒子分离,提供的可能性和微型板块旋转,从而克服强烈的表面粘附金属纳米线在非液体环境中进行操作。

近日,来自上海理工大学的谷付星教授和顾敏院士团队提出了一种基于膨胀、摩擦和收缩协同工作的蚯蚓状蠕动爬行运动机制,并通过等离子体驱动实验证明了单金属纳米线在非液态环境中通过固定微纤维上的连续可控操作,具有亚纳米定位精度、低驱动功率和自平行parking等优点。利用这一方法,他们进一步在混合光子等离子体电路中的固定微纤维上对单纳米线进行片上操作,包括传输、定位、耦合和排序,以证明原位操作、高选择性和大通用性的优点。相关工作发表在《Nature communications》上。(郑江坡)

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-020-20683-2

客服热线:

客服热线: