近日,南京大学胡小鹏教授课题组通过选取合适的质子交换温度,结合软退火工艺,制备出的1342 nm单模波导传输损耗低至0.097 db/cm,和斯坦福大学Martin Fejer研究组使用反转质子交换工艺制备出的波导损耗(0.1 dB/cm)处于相同水平。该工艺实现了671 nm的红光输出,在锂原子的冷却和囚禁与激光显示等领域具有重要应用,并能进一步推广到高速光通讯、量子通讯和量子信息处理等领域。

铌酸锂晶体具有宽透明窗口、低吸收损耗、高抗光损伤阈值,以及优异的非线性光学、电光和声光性能,可作为芯片的基质材料应用于集成化光信息处理、量子通信和量子计算、精密测量和传感等。

周期性极化铌酸锂拥有高效的波长转换特性,基于准相位匹配技术的周期极化铌酸锂光波导,可以实现高效的二阶非线性频率转换,研制高性能的非线性集成光子器件。如何降低传输损耗,提高非线性频率转换效率,是研制铌酸锂集成光子器件的主要关注点。

退火质子交换是铌酸锂晶体衬底上制作光波导的重要方法之一。质子源中的H+与晶体中的Li+发生部分交换,引起非寻常光折射率变大、寻常光折射率变小,从而形成单偏振工作的光波导。利用退火质子交换工艺制备铌酸锂光波导,保持了铌酸锂晶体的非线性光学性能,具有较低的传输损耗,且制备工艺流程相对简单。

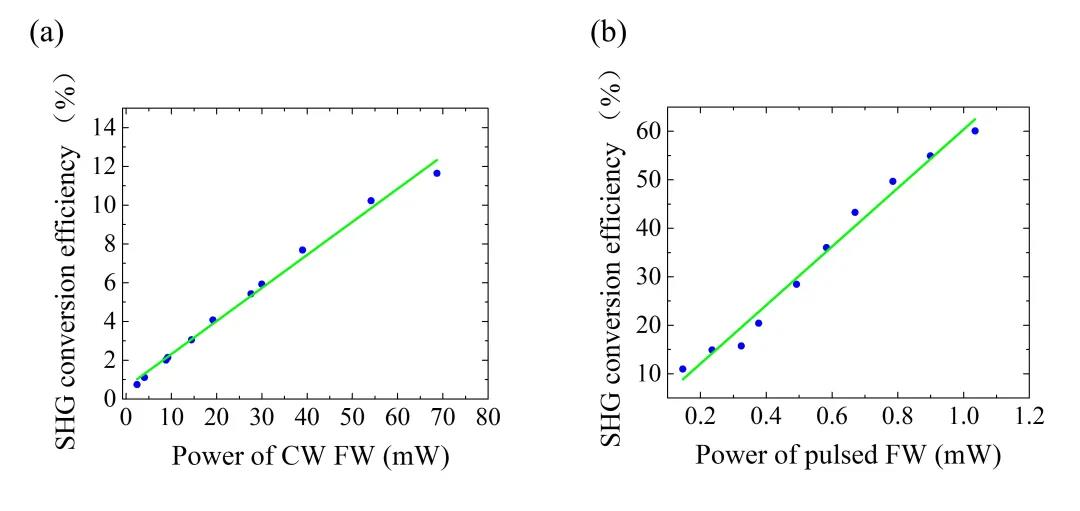

连续光和准连续光输入情况下,倍频效率随着入射光功率的变化关系

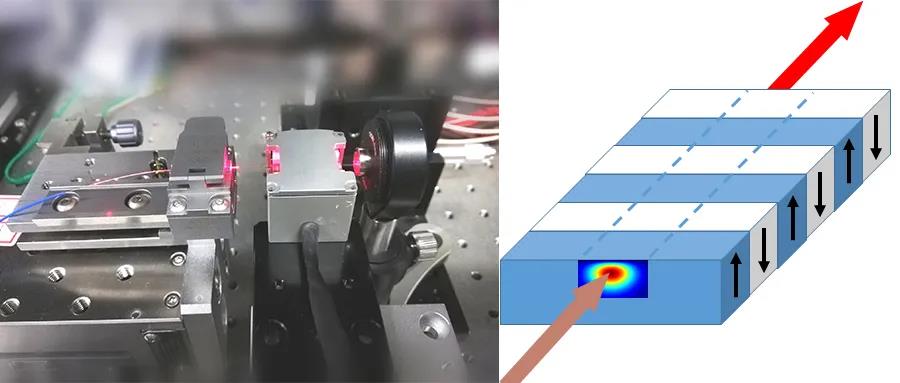

该课题组基于在室温电场极化技术方面的多年积累,制备出的铁电畴占空比接近最优化值50%,且均匀性好,保证了倍频过程能够高效发生。

周期极化铌酸锂倍频波导和示意图

利用上述优化工艺制备出的周期极化铌酸锂波导,用于1342 nm近红外光的倍频,产生了在锂原子的冷却和囚禁与激光显示等领域有重要应用的671 nm红光输出。当基频光为28.7 mW的连续光时,倍频红光输出功率为1.71 mW,归一化倍频效率为47%·W-1·cm-2,实测效率接近理论值的90%;当入射基频光为1 mW的准连续光(重复频率10 kHz、脉冲宽度50 ns,峰值功率2 W)时,倍频转换效率高达60%。

胡小鹏教授认为,质子交换周期极化铌酸锂波导是集成光学的传统核心器件之一,通过优化制备工艺和提升器件性能,可以进一步推进其在高速光通讯、量子通讯和量子信息处理等领域的应用。

客服热线:

客服热线: