工程师们已经找到了一种方法,可以显著改善荧光纳米材料发出的信号。研究人员表明,他们可以在组织中植入深度达5.5厘米的传感器,但仍能获得强信号。这一进步使这些粒子能够深入生物组织内部,从而有助于癌症诊断或监测。

荧光传感器可用于标记和成像多种分子,用于观察活体细胞内部。然而,它们通常只能用于实验室培养皿中生长的细胞或靠近身体表面的组织,因为当它们植入太深时,信号就会丢失。

麻省理工学院的工程师们现在想出了一种克服这一限制的方法。他们开发了一种新的光子技术,用于激发任何荧光传感器,能够显著改善荧光信号。通过这种方法,研究人员表明,他们可以在组织中植入深度达5.5厘米的传感器,并且仍然可以获得强信号。研究人员说,这种技术可以使荧光传感器用于跟踪大脑或身体深处其他组织中的特定分子,用于医学诊断或监测药物作用。

麻省理工学院研究科学家、这项新研究的主要作者之一Volodymyr Koman说:“如果你有一个荧光传感器,可以探测细胞培养或薄组织层中的生化信息,那么这项技术可以让你将所有这些荧光染料和探针转化为可以在厚组织中进行探测。”。

Naveed Bakh是这篇论文的主要作者,这篇论文发表在Nature Nanotechnolog上。

增强荧光

科学家使用许多不同种类的荧光传感器,包括量子点、碳纳米管和荧光蛋白,来标记细胞内的分子。这些传感器的荧光可以通过向其发射激光看到。然而,这在厚而密的组织或组织内部深处不起作用,因为组织本身也会发出一些荧光。这种被称为自发荧光的光会淹没来自传感器的信号。

koman说:“所有组织都会自动发出荧光,这成为一个限制因素。”。“当来自传感器的信号变得越来越弱时,它就会被组织自身荧光所取代。”

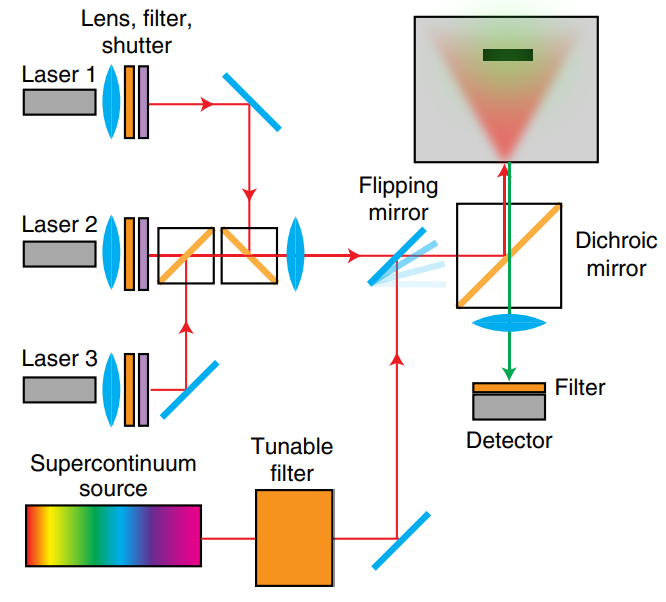

为了克服这一限制,麻省理工学院的研究小组想出了一种方法来调节传感器发出的荧光的频率,以便能够更容易地将其与组织自体荧光区分开来。他们称之为波长感应频率滤波(WIFF)技术,这项技术使用三台激光器产生波长振荡的激光束。

图:三激光波长调制实验装置示意图。

当振动光束照射在传感器上时,它会使传感器发出的荧光频率加倍。这使得荧光信号可以很容易地从背景自发荧光中辨别出来。使用该系统,研究人员能够将传感器的信噪比提高50倍以上。

这种传感的一个可能应用是监测化疗药物的有效性。为了证明这一潜力,研究人员将重点放在胶质母细胞瘤上,这是一种侵袭性脑癌。这类癌症患者通常接受手术以尽可能多地切除肿瘤,然后接受化疗药物替莫唑胺(TMZ)以清除残留的癌细胞。

Strano说,这种药物可能会有严重的副作用,而且并不是对所有患者都有效,因此有一种方法可以方便地监测它是否有效,这将是很有帮助的。

他说:“我们正在研究一种技术,可以在肿瘤附近植入小型传感器,可以指示有多少药物到达肿瘤以及是否正在代谢。你可以在肿瘤附近放置一个传感器,从体外验证药物在实际肿瘤环境中的疗效。”。

替莫唑胺进入人体后,会分解成更小的化合物,包括一种叫做AIC的化合物。麻省理工学院的研究小组设计了一种可以检测AIC的传感器,并表明他们可以将其植入动物大脑中5.5厘米深的地方。他们甚至可以通过动物的头骨读取传感器发出的信号。

这种传感器还可以设计用于检测肿瘤细胞死亡的分子特征,如反应氧物种。

“任意波长”

除了检测TMZ活性外,研究人员还证明,他们可以使用WIFF增强其他各种传感器的信号,包括Strano实验室先前开发的用于检测过氧化氢、核黄素和抗坏血酸的基于碳纳米管的传感器。

Strano说:“这项技术可以在任何波长下工作,也可以用于任何荧光传感器。”。“因为你现在有了更多的信号,你可以在组织深处植入一个以前不可能的传感器。”

在这项研究中,研究人员使用了三个激光器来产生振荡激光束,但在未来的工作中,他们希望使用可调谐激光器来产生信号,并进一步改进这项技术。研究人员说,随着可调谐激光器价格的下降和速度的加快,这应该变得更加可行。

为了使荧光传感器更容易在人类患者身上使用,研究人员正在研究生物可吸收的传感器,因此无需手术移除。

[1] Volodymyr B. Koman, Naveed A. Bakh, Xiaojia Jin, Freddy T. Nguyen, Manki Son, Daichi Kozawa, Michael A. Lee, Gili Bisker, Juyao Dong, Michael S. Strano. A wavelength-induced frequency filtering method for fluorescent nanosensors in vivo. Nature Nanotechnology, 2022; DOI: 10.1038/s41565-022-01136-x

来源:Materials provided by Massachusetts Institute of Technology.

客服热线:

客服热线: