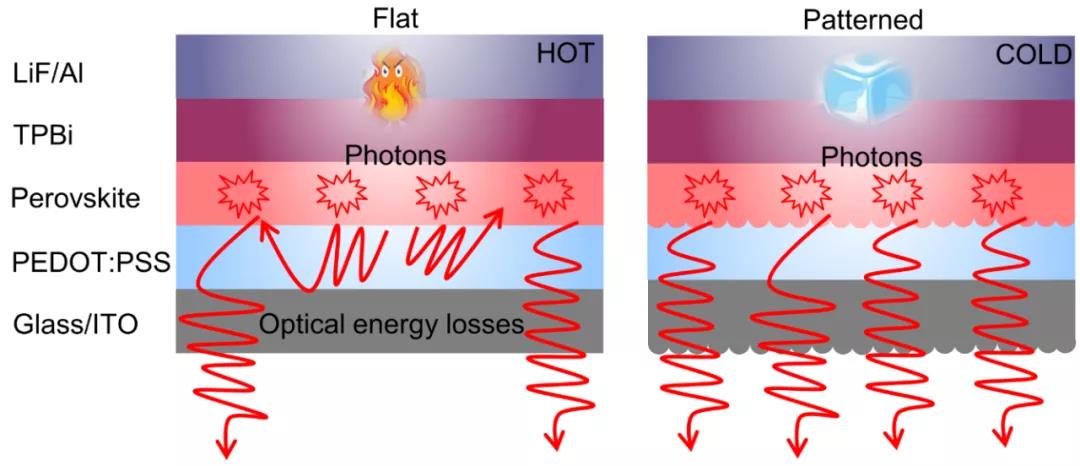

金属卤化物钙钛矿型发光二极管(PeLED)由于具有高的荧光量子产率、优异的色纯度、可调谐的直接带隙、高的载流子迁移率、以及溶液可加工性,被认为是下一代信息显示和固态照明应用的明星候选材料。尽管PeLED器件效率得到快速提升,外部量子效率已突破20%,但其连续工作的稳定性仍然存在很大的问题,发光半衰寿命通常在数小时甚至数分钟内,是PeLED实际应用道路上最具挑战性的障碍。研究表明,有多种因素会导致PeLED器件工作时快速退化,包括不平衡电荷注入、无辐射俄歇复合、焦耳热、电场诱导离子迁移和相分离等。其中,电流驱动下的焦耳热是PeLED工作时不可避免的,其引起的高温会破坏电荷输运平衡,限制器件中激子的辐射性复合,严重影响了器件的长期运行稳定性。而且,连续运行时PeLED局部温度将升高,会导致不可逆的钙钛矿发光层的相分离和分解以及功能层界面退化,从而在发光区形成黑点。另外,由于PeLED器件内不同功能层折射率的差异,将导致大量的光子限制在器件内,并会由于钙钛矿发光层的再吸收,从而以热的方式损耗,这将进一步加剧器件的性能衰减。在为了克服这一局限性,研究者们一直致力于解决光学能量损失问题和延长器件寿命的方法。

苏州大学唐建新教授和华东师范大学李艳青教授的科研团队合作报道了一种可有效解决PeLED中光学能量损失从而提升器件工作寿命的方法。通过设计新型器件结构,在钙钛矿发光层/电荷传输层,以及器件外部引入一种微纳光学耦合级联结构,实现协同提取波导和衬底模式中限制的光子,抑制器件中的光学能量损失,不仅可以显著提升器件的光提取效率,而且可以显著提升器件的工作稳定性。研究结果表明,结构化的电荷传输层对钙钛矿薄膜的成膜质量、晶体结构和光学特性的影响可以忽略不计。然而,与常规器件相比,结构化器件内部的光子可有效地向外耦合到空气中,从而降低了被器件内部功能层再吸收的可能性,抑制了光吸收引起的热损耗和器件性能衰减。该研究工作通过提升波导和衬底模式中的俘获光子的导出,提升了光子的利用率,实现了红光PeLED的外量子效率达到21.2%。更为重要的是,与常规器件相比,在相同的发光亮度下,结构化的PeLED可以实现更低的驱动电流,可有效降低器件内部焦耳热的产生,并抑制电应力诱导的离子迁移,从而延缓器件退化和提升工作稳定性。研究结果表明,结构化器件在连续工作运行中其表面温度明显低于常规平面器件。最终,结构化的红光PeLED器件获得了4806.7小时的半衰寿命。由此可见,引入微纳光学耦合结构可有效提取波导和衬底模式中的俘获光子,抑制器件中的光学能量损失,进而降低器件的驱动电流,减少焦耳热的产生,获得高效率和长寿命的PeLED。这种有效策略为满足PeLED在新一代显示和照明应用中的稳定性需求提供了一条可行的技术途径。

以上研究工作得到了国家自然科学基金项目的支持。

客服热线:

客服热线: