近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员韩克利、朴海龙与深圳晶泰科技有限公司(XtalPi)的科研团队合作,发现谷胱甘肽转移酶(GST)荧光探针分子的整体识别性能受控于传统意义上的识别基团,且与荧光团的缺电子性相关。

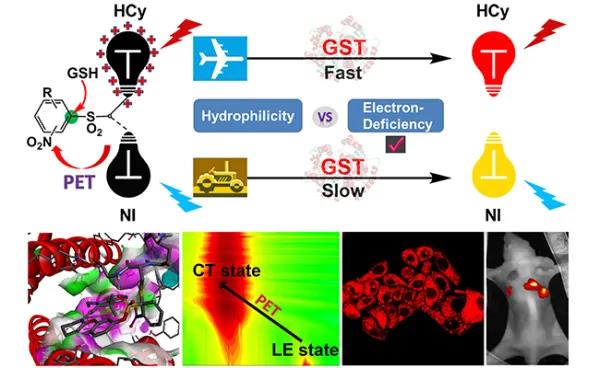

GST是一种重要的II期解毒酶,通过催化谷胱甘肽(GSH)亲核进攻并加合到目标物的亲电中心,增加其亲水性以便于运输和排出细胞外,从而达到解毒目的。相比于正常组织和细胞,GST在多种癌症中的过表达,成为重要的多药抗性癌症标记物。近红外荧光探针具有高穿透性、低背景荧光、便于活体成像等优点,因而更具实用价值;然而,文献中对检测GST的该类探针鲜有报道。

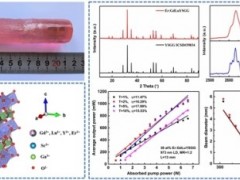

研究人员在前期工作(Research,2020)的基础上,以保持系列识别基团不变为前提,通过引入带正电荷的近红外菁类荧光团HCy以替换先前的双光子荧光团NI,发现HCy系列探针均比相应的NI系列探针具有更强的非酶促和酶促反应性。从实验和理论计算两个层面,对该研究及相关文献中的反应动力学结果进行分析推理论证,研究人员发现,上述现象源于荧光团更强的缺电子性而非亲水性,由此导致HCy系列探针中兼具高灵敏度和低背景反应噪音的实用探针为识别基团亲电性更弱的HCy2(对位取代基为三氟甲基)和HCy9(对位为氢原子),这与对位取代基为氰基的NI3形成对比,打破已有研究中科研人员对氰基的固有依赖。在该现象的“信号放大”效应下,识别基团之间反应性差异导致的其对不同亚型同工酶的选择性区别得以显现,该结论得到分子对接模拟结果的印证。研究人员进一步通过细胞、组织及模式小鼠活体成像的结果,验证HCy2和HCy9检测GST的实用性。此外,尽管学界普遍认为不易通过光致电子转移(PET)调控近红外探针的荧光传感,该研究通过超快光谱和量化计算,证明HCy系列探针的传感机理的确是PET,且识别基团的亲电性也会影响荧光传感效率。该研究为荧光探针的整体设计观提供启示和借鉴。

相关研究成果发表在《化学科学》(Chemical Science)上,研究工作得到国家自然科学基金和国家重点研发计划等的资助。

图.荧光团缺电子性在近红外荧光探针识别机制中的作用

客服热线:

客服热线: